Los Ainu; historia, cultura y qué les sucedió a las tribus originarias de Japón

De pueblo del norte a indígenas reconocidos — el largo camino de los Ainu entre desaparición cultural, políticas de asimilación y un incipiente proceso de revitalización

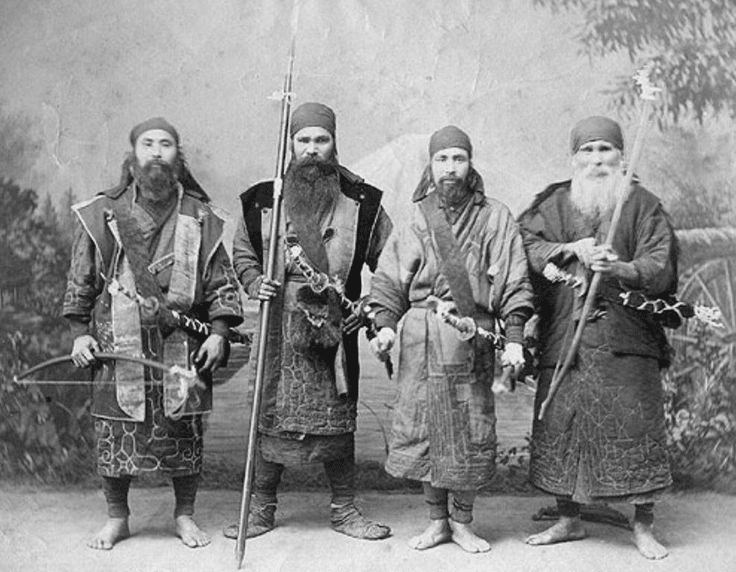

Orígenes y rasgos culturales: quiénes son los Ainu

Los Ainu (que en su lengua significa “personas” o “humanos”) desarrollaron a lo largo de milenios una cultura propia vinculada a la caza, la pesca y el manejo del bosque en territorios fríos y ricos en recursos. Sus tradiciones —cerámica, talla en madera, cantos (uyekar), el ritual de entierro del ciervo y complejos sistemas de parentesco— los diferenciaron culturalmente de las poblaciones agrícolas del Japón continental. La diversidad interna incluía variantes dialectales y prácticas regionales en Hokkaidō, las islas Kuriles y Sajalín.

Contacto y convivencia con el Japón samurái

Durante la época de los shogunatos, la relación entre los Ainu y las castas guerreras japonesas fue compleja y fluctuante: no fue solo conflicto, sino también comercio, alianzas puntuales e intercambio cultural. A partir del siglo XVI y de forma más sistemática con el establecimiento del dominio Matsumae, samuráis y funcionarios japoneses controlaron comercio y pasos hacia Hokkaidō, imponiendo monopolios y regulaciones que alteraron profundamente las economías ainu; al mismo tiempo, existieron periodos de intercambio pacífico, matrimonios mixtos y prácticas rituales compartidas. Hubo también episodios violentos de resistencia a la expansión —como las rebeliones ainu del siglo XVII— que fueron reprimidas por fuerzas armadas samurái, lo que intensificó la desposesión territorial y facilitó la posterior asimilación durante la era Meiji.

La integración forzada en la estructura del Estado japonés se intensificó con la creación de la Comisión de Desarrollo de Hokkaidō (Kaitakushi) tras la Restauración Meiji (1868). En apenas décadas el territorio fue reclasificado y la expansión colonizadora desplazó a muchos Ainu de sus territorios tradicionales; leyes y regulaciones (como la llamada Hokkaidō Former Natives Protection Act) promovieron la sedentarización, la entrega de tierras a colonos y la transformación de las economías locales, mientras medidas educativas y administrativas prohibieron o marginaron el uso de la lengua y prácticas culturales de los Ainu. Estas políticas dieron forma a un proceso de desposesión y marginalización que marcaría el siglo XX.

Efectos socioculturales: idioma, memoria y estigmas

El impacto no fue sólo territorial: por décadas los Ainu fueron objeto de estigmatización social y académica. El uso de la lengua ainu disminuyó drásticamente por la presión de la escolarización en japonés y por la discriminación; UNESCO y académicos han catalogado el ainu como una lengua críticamente amenazada, con muy pocos hablantes nativos y esfuerzos recientes (escuelas, talleres, documentación) para su rescate. El trauma cultural llevó además a que muchas personas de ascendencia ainu ocultaran su origen por temor al rechazo social.

Reconocimiento legal y política pública reciente (2019 en adelante)

Tras décadas de reclamos y activismo, en 2019 el Parlamento japonés aprobó la Ainu Policy Promotion Act (Act on Promotion of Measures to Realize a Society that Will Respect the Pride of the Ainu People), que por primera vez en la legislación nacional reconoce a los Ainu como pueblo indígena y establece medidas para la promoción cultural, el impulso a la economía local y la creación de instituciones —como el Museo Nacional Ainu (Upopoy, en Shiraoi, Hokkaidō)— destinadas a preservar y difundir su patrimonio. El gobierno creó además consejos y programas para apoyar la revitalización cultural y el desarrollo regional. Pese a ello, organizaciones Ainu y observadores internacionales han criticado la ley por ser insuficiente en materia de derechos territoriales y reparación histórica.

Demografía y situación actual

Las estimaciones sobre población Ainu varían consideradamente: los censos oficiales y estudios difieren, pero organizaciones e investigadores sugieren que las personas con ascendencia ainu podrían contar entre decenas de miles hasta unos cientos de miles si se incluyen identidades mixtas; ello refleja tanto la asimilación histórica como la reciente reemergencia identitaria. Mientras tanto, la revitalización cultural se observa en museos, festivales, cursos de idioma y proyectos comunitarios, aunque la pérdida lingüística y la falta de títulos colectivos sobre territorios mantienen a la comunidad en una situación de vulnerabilidad política y económica.

Qué les pasó a los Ainu: resumen y estado de las reivindicaciones

En síntesis, los Ainu atravesaron un proceso histórico de colonización y asimilación que incluyó la pérdida masiva de tierras, la prohibición o marginación de costumbres y lengua, y la estigmatización social que llevó a muchos a ocultar su identidad.

Desde finales del siglo XX y, con mayor visibilidad desde los años 2000, la comunidad Ainu ha emprendido una recuperación cultural y política: reclamó reconocimiento, documentó su lengua y tradiciones, y logró en 2019 un reconocimiento legal sin precedentes en Japón que impulsa medidas de promoción cultural y social. No obstante, muchos asuntos siguen pendientes: demandas por tierras colectivas y reparaciones históricas, la recuperación plena de la lengua (catalogada como críticamente amenazada), la inclusión socioeconómica y la garantía efectiva de derechos colectivos.

En ese sentido, la historia de los Ainu es tanto la de un pueblo profundamente herido por políticas coloniales como la de una comunidad en proceso de renacimiento y reivindicación cultural y política.